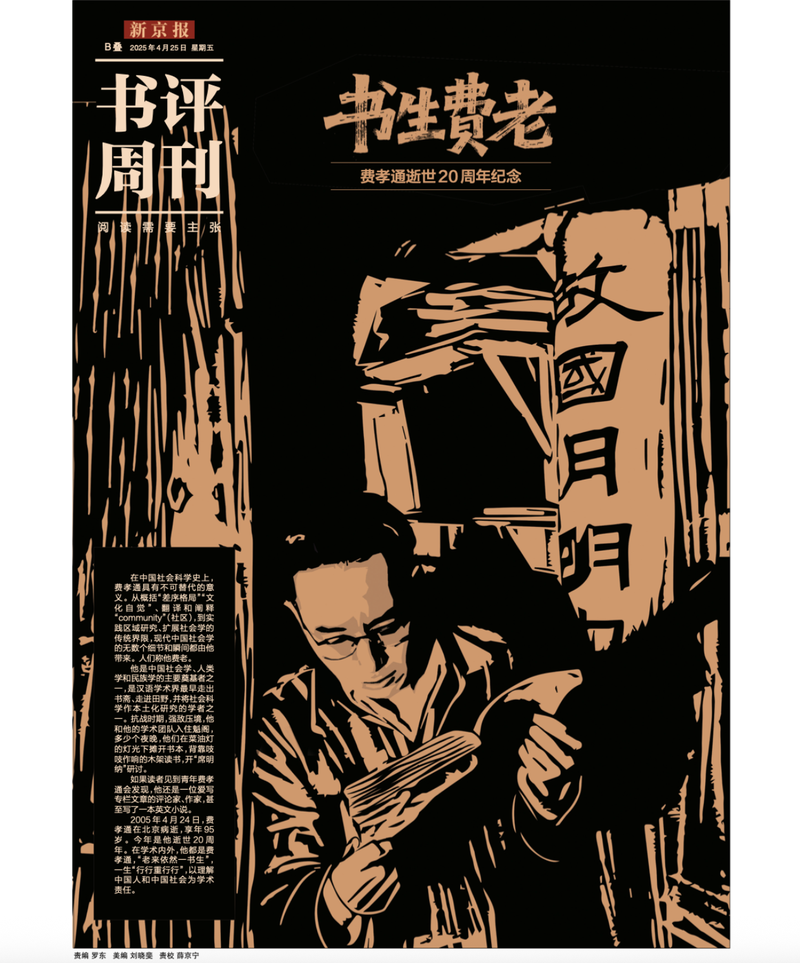

在中国社会科学史上,费孝通具有不可替代的重要性。人们称他为飞老。他是中国社会学、人类学、民族学的主要奠基人之一。他是中国学界最早离开实验室进入实地进行区域社会科学研究的学者之一。抗日战争时期,强敌逼近,他与一队学者留在奎歌。他们连续几个晚上举办“西民”研讨会,在植物油灯的灯光下摊开书籍,背靠着吱吱作响的木架子读书。当读者见到年轻的费孝通时,会发现他也是一位喜欢写专栏、也写英文小说的批评家和作家。今天(11月2日)是费孝通诞辰115周年。在下一篇文章中,我们将介绍Mr.费先生关于“本土汉语”的三种英语表达方式。 “本土中国”的概念“恩”早已为中国人所熟知,几乎成为费孝通学术哲学的代名词。近年来,《乡土中国》被列入高中语文教材必读清单,成为家庭经典。尽管该书的中文书名自1948年写成以来一直没有改变,但其英文译本在历史上多次变化,反映了不同时期不断变化的观点和不断演变的文化含义。今年是费伊先生去世 20 周年。 4月,《北京书评周刊》发表专题纪念文章《费老学者》。发表文章有费孝通的生平与学术、中国社会学史视角下的费孝通学术遗产、费孝通唯一的长篇小说、文学社会科学视角下的《茧》、杭格时代费孝通组织的《西方人民协会》等。 WR董书豪 陈信祥的表述之一:“Earthbound China”、“地面上的中国”最初源自英文表述“Earthbound China”。费孝通回忆说,这个名字的灵感来自于他的博士生导师、伦敦政治经济学院功能主义硕士布罗尼斯瓦夫·马林诺夫斯基(Bronisław Malinowski)。 1938年,费孝通从英国学成回国后,向导师请教了他下一本书《江村经济学》的书名。马林诺夫斯基只说了一个词“Earthbound”,并补充道,“我打算给我的下一本书起这个名字。使用它是个好主意,”他补充道。费孝通解释说,“‘Earthbound’字面意思是‘限制在地球上’……他的短文也不是我第二本书的候选,而是我未来方向的指南。”于是费孝通将“China to the Earth”翻译为“China on the Ground”。 1936年,费孝通在家养病,陪伴孩子。开县宫村研究期间的德伦。江村庆财在英文版出版时使用了这张照片作为封面。此图来自《费孝通的提问》(商务印书馆2021年11月号)。在后来的学术生涯中,费孝通显然吸收了导师的建议。 《大地中国:云南农村经济研究》,署名费孝通、张执一。中文版是“云南三村”。 1948 年,对这些问题进行了 14 篇文章的评论,并汇编成书,题为《乡村中国》。就我们今天所知,“bound”作为后缀构成复合词时,一般表示一种限制或束缚的状态。因此,“Land China”最直观的译法就是“Land China”。结合近代中国的屈辱史,这一说法似乎不仅揭示了根深蒂固于农业传统的中国社会的学术特征,还透露出一丝无奈和悲伤。“奴性”指的是费孝通作为当时文化精英的内心焦虑,即传统社会的盲目性。它可能捕捉到了自信、保守,以及对落后的反思和批判。例如,费孝通曾谈到他为何在1930年不再学医,而致力于医学、社会学研究。 “我不再满足于帮助别人或治疗身体疾病。人的疾病不仅来自身体,也来自社会。因此,我决心学医不是为了治人的病,而是学社会科学,是为了治社会的病。”事实上,孙中山、鲁迅出于几乎同样的原因放弃医学,致力于中国的社会改革。表达2:“Popular China” “Rustic China”的第二个英文表达是“popular China”。这与另一位著名人类学家罗伯特·雷德菲尔德密切相关。值得一提的是,雷德菲尔德也是芝加哥大学社会学学院代表罗伯特·帕克的女婿。 1943年6月至1944年7月,费孝通作为二战期间中美交流教师之一访问美国一年,期间结识了雷德菲尔德。两人研究兴趣相似,雷将自己的手稿捐赠给了费孝通。这篇文章后来于1947年1月发表在《美国社会学杂志》上,标题为“The Folk Society”,意为“乡村社会”或“种族社会”。在这篇文章中,雷德菲尔德将“乡村社会”和“城市社会”视为两种截然不同的理想类型。 “乡村社会”被描述为一个小而孤立、文盲且同质的社区,具有强大的群体凝聚力和生活方式。形成了高度规范、一致的文化体系。其行为模式是传统的、自发的和不加批判的,缺乏立法行动或反思实践的传统。亲属关系及相关机构家庭构成了经验世界的基本范畴,家庭是行动的基本单位。此外,神圣价值观优先于世俗价值观和活动。经济基于地位而不是市场交换。相应的“城市社会”则表现出完全相反的特征。这篇文章的讨论影响了费孝通后来《乡村社会学》课程的内容,他的课堂笔记最终定名为《乡村中国》,现已成书。他在给雷先生的信中表示,这篇文章启发了他写《Folk China》,并在他的英文信件中使用了翻译后的术语“Folk China”。于是,第二个英语表达“native Chinese”诞生了。至此,“native Chinese”的两种英文表达方式开始交织并并行。 《乡土中国》近期版本,从左至右分别为《生活、读书、新知》三联图书(2021年)、商务印书馆(2022年)、湖南人民出版社房子(2025)。从雷德菲尔德的理论视角来看,“乡村社会”和“城市社会”两种理想类型体现了人类发展过程中“原始”与“现代”的二分法。这种二分法反映了当时西方学术界对现代化问题的典型认知模式和研究范式。另一方面,西方哲学传统,从亚里士多德到康德、黑格尔,一直具有强烈的二元思维特征,倾向于用存在与不存在、肯定与否定、善与恶等对立范畴来概括和解释事物的本质。另一方面,研究者致力于寻找普遍现代化的理论,相信这些理论可以不同程度地应用于所有社会。例如,哈佛著名社会学家、结构功能主义大师塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)在其1937年的著作中具体化了单线演化的概念社会活动的结构。他认为中国传统社会是所谓“现代西方社会秩序”和清教伦理的产物。它的道德特殊主义原则和许多制度安排是历史包袱,将在现代化进程中逐渐被抛弃,代之以现代西方官僚主义和普遍主义原则。这种对西方现代化模式普遍性的信念曾在北美盛行,并在20世纪50年代和1960年代达到顶峰。因此,乡土中国作为“民俗”的表述,不仅要涉及当时正在现代化的中国城市与相对传统的乡村的对比,而且还要涉及中国整体与西方的对比。当然,敏锐而冷静的费孝通诺陷入了以西方为中心的叙事,也没有机械地套用外来概念。虽然他在这本书中融入了雷军关于“社会社会”的一些观点表述3:“De S” 第三个英文表达“oil”出现在40多年后的1992年。那一年,《Hometown China》被翻译成英文,由加州大学出版社出版。有一次,一位翻译向费孝通本人请教“乡村”的理论框架。大多数读者都会同意,《本土中国》触及了中国文化本身的独特性,展现了中国经验的独特性和理论价值。在这个翻译中,我们选择了“from the land”,而不是“China to the land”或“Ethnic China”,并添加了副标题“Foundations of Chinese Society”,以强调“Chinese Society comes from the land”的形象。正如费孝通在书中所言,“中国社会本质上是农村的。”译者还指出:“这说明了为什么这本书在今天仍然新鲜有吸引力……事实上,费孝通在探讨社会多元化和文化多样性的结构基础的同时,这本书可能更适合当前的舆论氛围。”此外,用今天的意识形态语言来说,在此背景下,一些曾经被认为是前现代的、注定要被现代化进程所淘汰的文化特征,正在逐渐被重新认识,并被视为根本性和特征性的。它们深刻地影响着今天中国人的行为逻辑、组织结构乃至宏观层面的文化体系模式,而不再意味着它们已经过时、等待被现代化进程所淘汰。1991年,费孝通留下了宝贵的学术遗产。图为在河北省广宗市大东村农场学习竹帘生产。摘自中国民主同盟网站的“俄罗斯中国”、“人民中国”、“来自于‘土壤’”三个译本,凸显了这一概念含义的丰富性和复杂性。从最初分析“对土地的奴役”,到强调当时的合理性与无力感,对“乡土社会”的对比与反思以及回归。再到对“来自土地”的认识与自信,这个过程不仅体现了坎坷的历程近代以来整个国家和民族的历史命运和坎坷,也生动地展现了费孝通老师的人生轨迹和思考轨迹,或许还有更多值得读者思考的意义。体验并触摸自己。

在中国社会科学史上,费孝通具有不可替代的重要性。人们称他为飞老。他是中国社会学、人类学、民族学的主要奠基人之一。他是中国学界最早离开实验室进入实地进行区域社会科学研究的学者之一。抗日战争时期,强敌逼近,他与一队学者留在奎歌。他们连续几个晚上举办“西民”研讨会,在植物油灯的灯光下摊开书籍,背靠着吱吱作响的木架子读书。当读者见到年轻的费孝通时,会发现他也是一位喜欢写专栏、也写英文小说的批评家和作家。今天(11月2日)是费孝通诞辰115周年。在下一篇文章中,我们将介绍Mr.费先生关于“本土汉语”的三种英语表达方式。 “本土中国”的概念“恩”早已为中国人所熟知,几乎成为费孝通学术哲学的代名词。近年来,《乡土中国》被列入高中语文教材必读清单,成为家庭经典。尽管该书的中文书名自1948年写成以来一直没有改变,但其英文译本在历史上多次变化,反映了不同时期不断变化的观点和不断演变的文化含义。今年是费伊先生去世 20 周年。 4月,《北京书评周刊》发表专题纪念文章《费老学者》。发表文章有费孝通的生平与学术、中国社会学史视角下的费孝通学术遗产、费孝通唯一的长篇小说、文学社会科学视角下的《茧》、杭格时代费孝通组织的《西方人民协会》等。 WR董书豪 陈信祥的表述之一:“Earthbound China”、“地面上的中国”最初源自英文表述“Earthbound China”。费孝通回忆说,这个名字的灵感来自于他的博士生导师、伦敦政治经济学院功能主义硕士布罗尼斯瓦夫·马林诺夫斯基(Bronisław Malinowski)。 1938年,费孝通从英国学成回国后,向导师请教了他下一本书《江村经济学》的书名。马林诺夫斯基只说了一个词“Earthbound”,并补充道,“我打算给我的下一本书起这个名字。使用它是个好主意,”他补充道。费孝通解释说,“‘Earthbound’字面意思是‘限制在地球上’……他的短文也不是我第二本书的候选,而是我未来方向的指南。”于是费孝通将“China to the Earth”翻译为“China on the Ground”。 1936年,费孝通在家养病,陪伴孩子。开县宫村研究期间的德伦。江村庆财在英文版出版时使用了这张照片作为封面。此图来自《费孝通的提问》(商务印书馆2021年11月号)。在后来的学术生涯中,费孝通显然吸收了导师的建议。 《大地中国:云南农村经济研究》,署名费孝通、张执一。中文版是“云南三村”。 1948 年,对这些问题进行了 14 篇文章的评论,并汇编成书,题为《乡村中国》。就我们今天所知,“bound”作为后缀构成复合词时,一般表示一种限制或束缚的状态。因此,“Land China”最直观的译法就是“Land China”。结合近代中国的屈辱史,这一说法似乎不仅揭示了根深蒂固于农业传统的中国社会的学术特征,还透露出一丝无奈和悲伤。“奴性”指的是费孝通作为当时文化精英的内心焦虑,即传统社会的盲目性。它可能捕捉到了自信、保守,以及对落后的反思和批判。例如,费孝通曾谈到他为何在1930年不再学医,而致力于医学、社会学研究。 “我不再满足于帮助别人或治疗身体疾病。人的疾病不仅来自身体,也来自社会。因此,我决心学医不是为了治人的病,而是学社会科学,是为了治社会的病。”事实上,孙中山、鲁迅出于几乎同样的原因放弃医学,致力于中国的社会改革。表达2:“Popular China” “Rustic China”的第二个英文表达是“popular China”。这与另一位著名人类学家罗伯特·雷德菲尔德密切相关。值得一提的是,雷德菲尔德也是芝加哥大学社会学学院代表罗伯特·帕克的女婿。 1943年6月至1944年7月,费孝通作为二战期间中美交流教师之一访问美国一年,期间结识了雷德菲尔德。两人研究兴趣相似,雷将自己的手稿捐赠给了费孝通。这篇文章后来于1947年1月发表在《美国社会学杂志》上,标题为“The Folk Society”,意为“乡村社会”或“种族社会”。在这篇文章中,雷德菲尔德将“乡村社会”和“城市社会”视为两种截然不同的理想类型。 “乡村社会”被描述为一个小而孤立、文盲且同质的社区,具有强大的群体凝聚力和生活方式。形成了高度规范、一致的文化体系。其行为模式是传统的、自发的和不加批判的,缺乏立法行动或反思实践的传统。亲属关系及相关机构家庭构成了经验世界的基本范畴,家庭是行动的基本单位。此外,神圣价值观优先于世俗价值观和活动。经济基于地位而不是市场交换。相应的“城市社会”则表现出完全相反的特征。这篇文章的讨论影响了费孝通后来《乡村社会学》课程的内容,他的课堂笔记最终定名为《乡村中国》,现已成书。他在给雷先生的信中表示,这篇文章启发了他写《Folk China》,并在他的英文信件中使用了翻译后的术语“Folk China”。于是,第二个英语表达“native Chinese”诞生了。至此,“native Chinese”的两种英文表达方式开始交织并并行。 《乡土中国》近期版本,从左至右分别为《生活、读书、新知》三联图书(2021年)、商务印书馆(2022年)、湖南人民出版社房子(2025)。从雷德菲尔德的理论视角来看,“乡村社会”和“城市社会”两种理想类型体现了人类发展过程中“原始”与“现代”的二分法。这种二分法反映了当时西方学术界对现代化问题的典型认知模式和研究范式。另一方面,西方哲学传统,从亚里士多德到康德、黑格尔,一直具有强烈的二元思维特征,倾向于用存在与不存在、肯定与否定、善与恶等对立范畴来概括和解释事物的本质。另一方面,研究者致力于寻找普遍现代化的理论,相信这些理论可以不同程度地应用于所有社会。例如,哈佛著名社会学家、结构功能主义大师塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)在其1937年的著作中具体化了单线演化的概念社会活动的结构。他认为中国传统社会是所谓“现代西方社会秩序”和清教伦理的产物。它的道德特殊主义原则和许多制度安排是历史包袱,将在现代化进程中逐渐被抛弃,代之以现代西方官僚主义和普遍主义原则。这种对西方现代化模式普遍性的信念曾在北美盛行,并在20世纪50年代和1960年代达到顶峰。因此,乡土中国作为“民俗”的表述,不仅要涉及当时正在现代化的中国城市与相对传统的乡村的对比,而且还要涉及中国整体与西方的对比。当然,敏锐而冷静的费孝通诺陷入了以西方为中心的叙事,也没有机械地套用外来概念。虽然他在这本书中融入了雷军关于“社会社会”的一些观点表述3:“De S” 第三个英文表达“oil”出现在40多年后的1992年。那一年,《Hometown China》被翻译成英文,由加州大学出版社出版。有一次,一位翻译向费孝通本人请教“乡村”的理论框架。大多数读者都会同意,《本土中国》触及了中国文化本身的独特性,展现了中国经验的独特性和理论价值。在这个翻译中,我们选择了“from the land”,而不是“China to the land”或“Ethnic China”,并添加了副标题“Foundations of Chinese Society”,以强调“Chinese Society comes from the land”的形象。正如费孝通在书中所言,“中国社会本质上是农村的。”译者还指出:“这说明了为什么这本书在今天仍然新鲜有吸引力……事实上,费孝通在探讨社会多元化和文化多样性的结构基础的同时,这本书可能更适合当前的舆论氛围。”此外,用今天的意识形态语言来说,在此背景下,一些曾经被认为是前现代的、注定要被现代化进程所淘汰的文化特征,正在逐渐被重新认识,并被视为根本性和特征性的。它们深刻地影响着今天中国人的行为逻辑、组织结构乃至宏观层面的文化体系模式,而不再意味着它们已经过时、等待被现代化进程所淘汰。1991年,费孝通留下了宝贵的学术遗产。图为在河北省广宗市大东村农场学习竹帘生产。摘自中国民主同盟网站的“俄罗斯中国”、“人民中国”、“来自于‘土壤’”三个译本,凸显了这一概念含义的丰富性和复杂性。从最初分析“对土地的奴役”,到强调当时的合理性与无力感,对“乡土社会”的对比与反思以及回归。再到对“来自土地”的认识与自信,这个过程不仅体现了坎坷的历程近代以来整个国家和民族的历史命运和坎坷,也生动地展现了费孝通老师的人生轨迹和思考轨迹,或许还有更多值得读者思考的意义。体验并触摸自己。