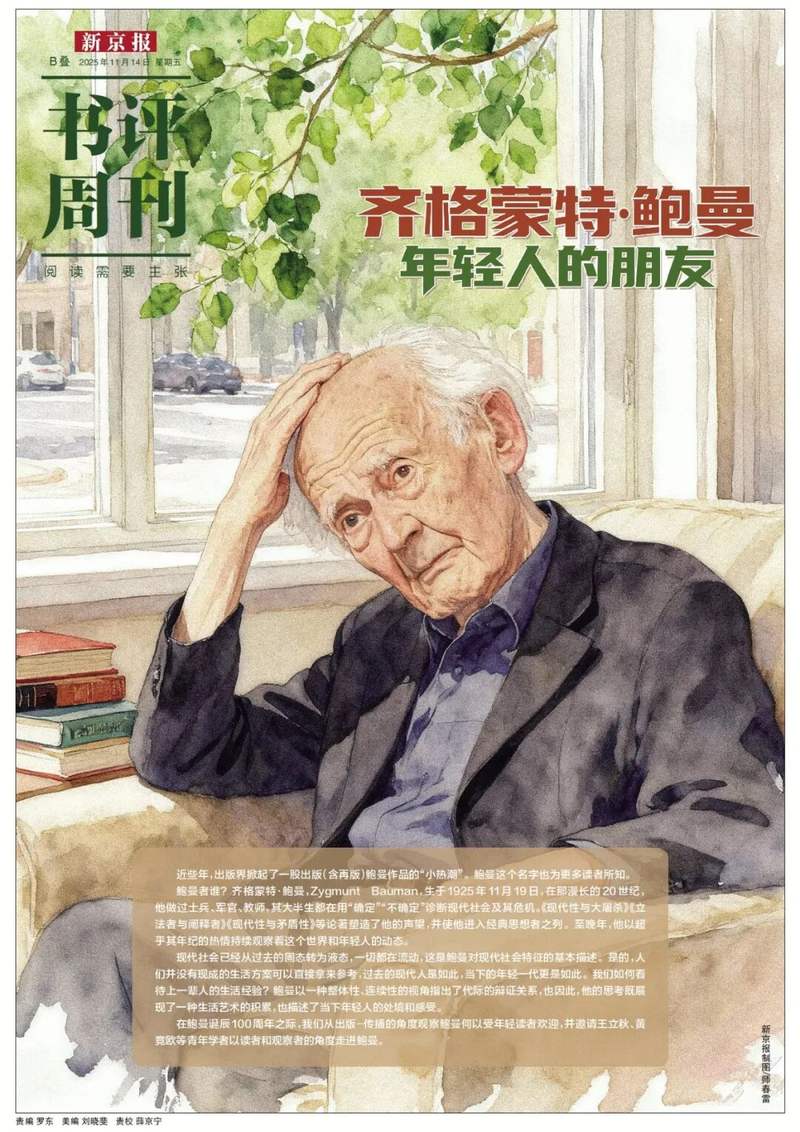

近年来,鲍曼作品的出版(包括重印)在出版界掀起了一股“小热潮”。鲍曼这个名字也被更多读者所熟知。鲍曼是谁?齐格蒙特·鲍曼出生于 1925 年 11 月 19 日。他在 20 世纪的大部分时间里担任过士兵、军官和教师。他一生的大部分时间都在用“确定性”和“不确定性”来诊断现代社会及其危机。 《现代性与大屠杀》、《立法者与解释者》和《现代性与矛盾》等论文塑造了他的声誉,并将他置于古典思想家之列。晚年他继续以超越年龄的热情观察世界和年轻人的动态。现代社会已经从固态变成液态,一切都在发生变化。这是鲍曼对现代社会特征的基本解释。是的,人们不再有人生规划可以直接参考的准备。这对于过去的现代人如此,对于今天的年轻一代更是如此。我们如何看待前几代人的生活经历?鲍曼从整体性和连续性的角度指出了代际之间的辩证关系。因此,他的思想不仅展现了生活的艺术积淀,也描绘了年轻人的现状和感受。在鲍曼诞辰一百周年之际,我们邀请年轻学者从读者和观察者的角度来了解鲍曼,从出版和传播的角度看鲍曼为何受到年轻读者的欢迎。这是第二篇文章。本文邀请哈尔滨工程大学人文社会科学学院的王立秋先生和《化熟为陌生》的译者、首都师范大学哲学系的金苟先生两位青年学者来谈谈他的研究成果。鲍曼的广告。本文内容来自《新京报书评周刊》11月14日特刊《齐格蒙特·鲍曼:青年之友》B04页。 B01 「主题」齐格蒙特·鲍曼:青年之友 B02-B03 「主题」阅读鲍曼:当一切熟悉的事物都变得陌生 B04 「主题」访谈 |为年轻人提供一种“活的思想” B05《文学》《直男》:理查德·罗素的《美国围攻》 B06-B07《社会科学》《反思无人机》:暴力与滥用技术的逻辑 B08《中国学术文摘》《中国法制史》文章摘要 | 新京报记者 李永波 福柯是医生,鲍曼是诗人 新京报:首先从你的身份开始读者,我想请您回忆一下您第一次接触鲍曼时的感受,您对他的第一印象是什么?与同时代的人相比,鲍曼的思想和现代性思考有何特点?第一次接触鲍曼是在一堂社会学课上。我将现代性和大屠杀视为社会学理论的模型。但后来我翻译他的相关作品,尤其是对话集《转熟为奇》时,给我留下了深刻的印象。鲍曼的写作流畅而简单,并不像某些理论家那样深奥。这让我想起萨义德,他的视野并不局限于狭窄的专业界限,而是跨学科思考。除了这两本书之外,我还推荐阅读鲍曼的自传《我的生活片段》。我们生活在一个规则被固定的时代,鲍曼亲身经历了规则建立的过程,制定了这些规则。阅读他的自传,你会发现一个更加生动的人如何度过那些复杂的时代。鲍曼的理论并不是悬而未决的概念游戏,而是与他的人生经历密切相关。鲍曼被流放到波兰,然后被流放到苏联,最后定居英国。 “左派”显得特别真诚和值得信赖,尤其是在当前的国际气候下,当我们看到西方左派在某些问题上的奇怪态度时。金沟:我想我第一次读鲍曼是在2014年或2015年。当时我对现代性的主题很感兴趣,所以我也读了让-弗朗索瓦·利奥塔、米歇尔·福柯和鲍曼的《液体现代性》。例如,福柯是一名医生,鲍曼是一名诗人。福柯的著作更为深刻。探索权力的压迫,以及隐藏在看似理性的现代社会秩序之下的个人异化的根源。他谈论“根源”,齐格蒙特·鲍曼谈论现象。他说现代性是“流动的”。这听起来很不哲学,但它准确地抓住了我们的顺序不固定的特点。现代化会分解并分散固体,因此液体无法长期保持其形状。它是不连续的和流动的。从此刻开始改变t 到时刻,所以空间并不重要(这里是一个时刻,下一个时刻在其他地方),但时间很重要。为什么鲍曼被认为是诗人?因为诗人比哲学家更能给予我们同情和安慰。哲学太沉重了,所以鲍曼进一步探讨了充满不确定性的社会中个体的处境。从我的个人经验来看,这种差异是显而易见的。当面对极端的情况,比如感受到强烈的权力压迫时,我会想起福柯关于监狱和庇护所的理论。但在日常生活中我更多地记得鲍曼。例如,我在完成博士学位后租了我的第一所房子,我只在那个阁楼里住了一年半,直到我终于明白鲍曼在说什么。作为一个“流动”的人,我在城市里没有固定的空间,空间对我来说并不重要。时间的流逝是我对这座城市的体验。这正是鲍曼所描述的“北方漂流者”群体的“流动”或“漂流”的生命状态。在这个水平上,鲍曼了解我们。新京报:鲍曼的核心理论实际上是在20多年前就提出的。多年后,这句话似乎引起了今天年轻人的强烈共鸣,无论是承诺的压力,还是保持冷静的选择,还是亲密关系中渴望与逃避的矛盾心态。您如何看待鲍曼与年轻人之间的代际交流?为什么你认为鲍曼可以解决年轻一代的问题?王立秋:他妈的他们和鲍曼产生共鸣,因为鲍曼向我们展示了一种“活生生的思想”。鲍曼的特殊性在于他的东欧出身和广泛的社会学知识。在英国和美国的学术体系中,学科之间的分工非常脆弱,以至于学者们发现很难思考大的、“不太专业”的问题。然而,鲍曼打破了这一限制。鲍曼已从中年到老年,他不再关心提议n新的和原创的理论,而是扮演了标准的大众知识分子的角色,调动现有的文献和理论资源来回应现实。这是知识分子生活公开展示的一个例子,向我们展示了知识分子如何思考当前的困境。这超越了狭义的学术研究,接近了广义的“公共社会学”。 (社会学现在的公共社会学很“流行”,但公共社会学并不像有些人把知识包装成跳板,提供就业培训或为知识付费。公共社会学根本没有“公共性”。相反,公众可以自由想象,在制度社会学家和政治社会学家灌输的框架和视角之外看待问题,这在学术界都在玩科学研究的游戏,追逐度量和评估而放弃思想的时代确实很少见。会告诉你如何思考并鼓励你哦,想一想。当然,有人可能会抱怨内容有很多重复,无法得出重要的观点和结论(但事实上,没有一个有思想的读者不喜欢重复;每一次重复都是如何在稳定的轨道之外真正思考的又一次示范),但我认为它的价值在于这种思维的生动性,思维的节奏和脉搏。鲍曼引起共鸣的原因有很多。首先,他善于运用反应式隐喻。这种讲故事的技巧可以接触到所有年龄段的人。其次,虽然技术不断重演,但现代性的本质逻辑并没有改变,而是加速了。我们仍处于加速主义时代,城市化和全球化无处不在。一百年了,但现代性是流动的,不以人的意志为转移。因此,他的理论具有永恒的力量。我很同情鲍曼对“工作、消费主义和新穷人”的判断。他相信,当一个资本主义社会进入发展时期,生产不再重要,消费成为中心。当前的经济形势也支持了这一点。它对“新穷人”的定义非常新颖。过去,人们之所以贫穷,是因为他们没有工作,没有生产力。人们之所以成为“新穷人”,是因为他们不想或不能消费。消费已经成为彰显身份的唯一方式。例如,当年轻人在朋友面前说要喝茶时,话题立即转向“你用什么茶壶?你从谁那里买茶?”这背后有一个庞大的消费链。看来仅仅用一个普通的陶瓷杯并不能说明你在喝茶。这种消费逻辑不仅将人分层,而且构成了一种压迫。想要维持自己的圈子和话本,不失去朋友,就必须完成消费。因为,就像马克一样,史说:“实际上,人类是所有社会关系的集合体。”当然,鲍曼也有他的台词。消费和生产太过分离。在某些方面,鲍曼有点极端,忽视了消费也有体验和心理满足的事实。因此,我们不能简单地否定消费,或者认为一切压迫都来自于消费。不久前,我参加了“Born Liquid”读书活动,鲍曼和一位年轻的意大利记者之间的对话。事实上,一开始我有点不愿意读这些类型的书。在我看来,这不是一场“对话”,因为以这个年轻人的知识水平,他无法构建出与鲍曼相当的对话。这更像是一次片面的采访。目前还不清楚鲍曼是否真的关心年轻人提出的有关纹身、整容手术和欺凌的问题。但后来我明白了鲍曼为什么要做他所做的事情。这反映出是你的社会责任感。即使他不能真正同情年轻人的处境,他也愿意倾听并利用你的理论资源提供观点。这本身就是有价值的。 “回望”与“展望” 新京报:当我们阅读鲍曼的著作时,它与我们产生强烈的共鸣,是给我们安慰还是自我反省?当我们清楚地了解自己和周围的环境后,我们是否会感到无助?您认为鲍曼在读者中的共鸣最终会到达哪里? 王秋:或许这是因为,与鲍曼相比,我们生活的时代太过“稳定”和“柔软”,而我们所习惯的历史叙事又太过“进步”,以至于当下的困难和处境显得如此难以逾越,以至于每个人都根据自己的生活经历感到黑暗和压抑。鲍曼活得更长,经历了更多“有趣”的时代(借用霍布斯鲍姆的书名)。也许这就是他思考的原因有趣的是,鲍曼提出了一种思维转变,以应对这种无助感。我们通常习惯于问“为什么?” (为了什么?)这是一个回顾性的视角,寻找过去的原因来解释现在的情况。但鲍曼认为我们应该问:“为了什么?” (为了什么目的?) 这是正面的观点。不仅要问你为什么这样做,还要问你为什么这样做。这是一个指向未来、包含改变可能性的逻辑。社会学的一个中心思想是知识本身可以引起变化。正如霍桑实验所证明的那样,当人们知道自己正在被监视和研究时,他们的行为就会发生变化。同样,当我们对现状一无所知时,我们就会完全陷入其结构之中,我们认为“这就是我的命运”,我们认为一切都是我们的错。但读鲍曼的著作表明,我们不必独自承受所有的压力和遗憾。你会发现很多你过去的决定不是你的意图,而是由你决定的。对过去的新认识本身就是改变未来的开始。这就是思考和阅读的解放意义。鲍曼的壁画。范金古:鲍曼在书中提供了一些解决方案,包括他建议的一些解决方案,例如用工艺道德取代劳动力。伦理是非常浪漫甚至是乌托邦的,在现实中很难实现。既然现代生活的舒适度是建立在资本基础上的,那么谈论个人舒适度就不可能不考虑资本的逻辑。关于感到无助,我想坦白地说,大多数读鲍曼的人都不是没有选择的“牛”。那些在网上自嘲“牛马”的人,大多数都是北京上海写字楼里的“资产阶级”。他们有一条出路,但他们别无选择。真正生活在贫困线边缘的人,经不起自嘲社交平台上的es。今天的痛苦往往来自于“想要和想要”。与其试图预测或与时代对抗,不如让被困在大工厂里的人们认真思考是否真的没有出路,是否只能在这里得到自己想要的东西。这就像加缪的问题:为什么不自杀?如果你没有选择死亡,那么支撑你活着的魅力是什么?这就是症结所在。作者/李永波 编辑/罗东公子 校对/薛景宁

近年来,鲍曼作品的出版(包括重印)在出版界掀起了一股“小热潮”。鲍曼这个名字也被更多读者所熟知。鲍曼是谁?齐格蒙特·鲍曼出生于 1925 年 11 月 19 日。他在 20 世纪的大部分时间里担任过士兵、军官和教师。他一生的大部分时间都在用“确定性”和“不确定性”来诊断现代社会及其危机。 《现代性与大屠杀》、《立法者与解释者》和《现代性与矛盾》等论文塑造了他的声誉,并将他置于古典思想家之列。晚年他继续以超越年龄的热情观察世界和年轻人的动态。现代社会已经从固态变成液态,一切都在发生变化。这是鲍曼对现代社会特征的基本解释。是的,人们不再有人生规划可以直接参考的准备。这对于过去的现代人如此,对于今天的年轻一代更是如此。我们如何看待前几代人的生活经历?鲍曼从整体性和连续性的角度指出了代际之间的辩证关系。因此,他的思想不仅展现了生活的艺术积淀,也描绘了年轻人的现状和感受。在鲍曼诞辰一百周年之际,我们邀请年轻学者从读者和观察者的角度来了解鲍曼,从出版和传播的角度看鲍曼为何受到年轻读者的欢迎。这是第二篇文章。本文邀请哈尔滨工程大学人文社会科学学院的王立秋先生和《化熟为陌生》的译者、首都师范大学哲学系的金苟先生两位青年学者来谈谈他的研究成果。鲍曼的广告。本文内容来自《新京报书评周刊》11月14日特刊《齐格蒙特·鲍曼:青年之友》B04页。 B01 「主题」齐格蒙特·鲍曼:青年之友 B02-B03 「主题」阅读鲍曼:当一切熟悉的事物都变得陌生 B04 「主题」访谈 |为年轻人提供一种“活的思想” B05《文学》《直男》:理查德·罗素的《美国围攻》 B06-B07《社会科学》《反思无人机》:暴力与滥用技术的逻辑 B08《中国学术文摘》《中国法制史》文章摘要 | 新京报记者 李永波 福柯是医生,鲍曼是诗人 新京报:首先从你的身份开始读者,我想请您回忆一下您第一次接触鲍曼时的感受,您对他的第一印象是什么?与同时代的人相比,鲍曼的思想和现代性思考有何特点?第一次接触鲍曼是在一堂社会学课上。我将现代性和大屠杀视为社会学理论的模型。但后来我翻译他的相关作品,尤其是对话集《转熟为奇》时,给我留下了深刻的印象。鲍曼的写作流畅而简单,并不像某些理论家那样深奥。这让我想起萨义德,他的视野并不局限于狭窄的专业界限,而是跨学科思考。除了这两本书之外,我还推荐阅读鲍曼的自传《我的生活片段》。我们生活在一个规则被固定的时代,鲍曼亲身经历了规则建立的过程,制定了这些规则。阅读他的自传,你会发现一个更加生动的人如何度过那些复杂的时代。鲍曼的理论并不是悬而未决的概念游戏,而是与他的人生经历密切相关。鲍曼被流放到波兰,然后被流放到苏联,最后定居英国。 “左派”显得特别真诚和值得信赖,尤其是在当前的国际气候下,当我们看到西方左派在某些问题上的奇怪态度时。金沟:我想我第一次读鲍曼是在2014年或2015年。当时我对现代性的主题很感兴趣,所以我也读了让-弗朗索瓦·利奥塔、米歇尔·福柯和鲍曼的《液体现代性》。例如,福柯是一名医生,鲍曼是一名诗人。福柯的著作更为深刻。探索权力的压迫,以及隐藏在看似理性的现代社会秩序之下的个人异化的根源。他谈论“根源”,齐格蒙特·鲍曼谈论现象。他说现代性是“流动的”。这听起来很不哲学,但它准确地抓住了我们的顺序不固定的特点。现代化会分解并分散固体,因此液体无法长期保持其形状。它是不连续的和流动的。从此刻开始改变t 到时刻,所以空间并不重要(这里是一个时刻,下一个时刻在其他地方),但时间很重要。为什么鲍曼被认为是诗人?因为诗人比哲学家更能给予我们同情和安慰。哲学太沉重了,所以鲍曼进一步探讨了充满不确定性的社会中个体的处境。从我的个人经验来看,这种差异是显而易见的。当面对极端的情况,比如感受到强烈的权力压迫时,我会想起福柯关于监狱和庇护所的理论。但在日常生活中我更多地记得鲍曼。例如,我在完成博士学位后租了我的第一所房子,我只在那个阁楼里住了一年半,直到我终于明白鲍曼在说什么。作为一个“流动”的人,我在城市里没有固定的空间,空间对我来说并不重要。时间的流逝是我对这座城市的体验。这正是鲍曼所描述的“北方漂流者”群体的“流动”或“漂流”的生命状态。在这个水平上,鲍曼了解我们。新京报:鲍曼的核心理论实际上是在20多年前就提出的。多年后,这句话似乎引起了今天年轻人的强烈共鸣,无论是承诺的压力,还是保持冷静的选择,还是亲密关系中渴望与逃避的矛盾心态。您如何看待鲍曼与年轻人之间的代际交流?为什么你认为鲍曼可以解决年轻一代的问题?王立秋:他妈的他们和鲍曼产生共鸣,因为鲍曼向我们展示了一种“活生生的思想”。鲍曼的特殊性在于他的东欧出身和广泛的社会学知识。在英国和美国的学术体系中,学科之间的分工非常脆弱,以至于学者们发现很难思考大的、“不太专业”的问题。然而,鲍曼打破了这一限制。鲍曼已从中年到老年,他不再关心提议n新的和原创的理论,而是扮演了标准的大众知识分子的角色,调动现有的文献和理论资源来回应现实。这是知识分子生活公开展示的一个例子,向我们展示了知识分子如何思考当前的困境。这超越了狭义的学术研究,接近了广义的“公共社会学”。 (社会学现在的公共社会学很“流行”,但公共社会学并不像有些人把知识包装成跳板,提供就业培训或为知识付费。公共社会学根本没有“公共性”。相反,公众可以自由想象,在制度社会学家和政治社会学家灌输的框架和视角之外看待问题,这在学术界都在玩科学研究的游戏,追逐度量和评估而放弃思想的时代确实很少见。会告诉你如何思考并鼓励你哦,想一想。当然,有人可能会抱怨内容有很多重复,无法得出重要的观点和结论(但事实上,没有一个有思想的读者不喜欢重复;每一次重复都是如何在稳定的轨道之外真正思考的又一次示范),但我认为它的价值在于这种思维的生动性,思维的节奏和脉搏。鲍曼引起共鸣的原因有很多。首先,他善于运用反应式隐喻。这种讲故事的技巧可以接触到所有年龄段的人。其次,虽然技术不断重演,但现代性的本质逻辑并没有改变,而是加速了。我们仍处于加速主义时代,城市化和全球化无处不在。一百年了,但现代性是流动的,不以人的意志为转移。因此,他的理论具有永恒的力量。我很同情鲍曼对“工作、消费主义和新穷人”的判断。他相信,当一个资本主义社会进入发展时期,生产不再重要,消费成为中心。当前的经济形势也支持了这一点。它对“新穷人”的定义非常新颖。过去,人们之所以贫穷,是因为他们没有工作,没有生产力。人们之所以成为“新穷人”,是因为他们不想或不能消费。消费已经成为彰显身份的唯一方式。例如,当年轻人在朋友面前说要喝茶时,话题立即转向“你用什么茶壶?你从谁那里买茶?”这背后有一个庞大的消费链。看来仅仅用一个普通的陶瓷杯并不能说明你在喝茶。这种消费逻辑不仅将人分层,而且构成了一种压迫。想要维持自己的圈子和话本,不失去朋友,就必须完成消费。因为,就像马克一样,史说:“实际上,人类是所有社会关系的集合体。”当然,鲍曼也有他的台词。消费和生产太过分离。在某些方面,鲍曼有点极端,忽视了消费也有体验和心理满足的事实。因此,我们不能简单地否定消费,或者认为一切压迫都来自于消费。不久前,我参加了“Born Liquid”读书活动,鲍曼和一位年轻的意大利记者之间的对话。事实上,一开始我有点不愿意读这些类型的书。在我看来,这不是一场“对话”,因为以这个年轻人的知识水平,他无法构建出与鲍曼相当的对话。这更像是一次片面的采访。目前还不清楚鲍曼是否真的关心年轻人提出的有关纹身、整容手术和欺凌的问题。但后来我明白了鲍曼为什么要做他所做的事情。这反映出是你的社会责任感。即使他不能真正同情年轻人的处境,他也愿意倾听并利用你的理论资源提供观点。这本身就是有价值的。 “回望”与“展望” 新京报:当我们阅读鲍曼的著作时,它与我们产生强烈的共鸣,是给我们安慰还是自我反省?当我们清楚地了解自己和周围的环境后,我们是否会感到无助?您认为鲍曼在读者中的共鸣最终会到达哪里? 王秋:或许这是因为,与鲍曼相比,我们生活的时代太过“稳定”和“柔软”,而我们所习惯的历史叙事又太过“进步”,以至于当下的困难和处境显得如此难以逾越,以至于每个人都根据自己的生活经历感到黑暗和压抑。鲍曼活得更长,经历了更多“有趣”的时代(借用霍布斯鲍姆的书名)。也许这就是他思考的原因有趣的是,鲍曼提出了一种思维转变,以应对这种无助感。我们通常习惯于问“为什么?” (为了什么?)这是一个回顾性的视角,寻找过去的原因来解释现在的情况。但鲍曼认为我们应该问:“为了什么?” (为了什么目的?) 这是正面的观点。不仅要问你为什么这样做,还要问你为什么这样做。这是一个指向未来、包含改变可能性的逻辑。社会学的一个中心思想是知识本身可以引起变化。正如霍桑实验所证明的那样,当人们知道自己正在被监视和研究时,他们的行为就会发生变化。同样,当我们对现状一无所知时,我们就会完全陷入其结构之中,我们认为“这就是我的命运”,我们认为一切都是我们的错。但读鲍曼的著作表明,我们不必独自承受所有的压力和遗憾。你会发现很多你过去的决定不是你的意图,而是由你决定的。对过去的新认识本身就是改变未来的开始。这就是思考和阅读的解放意义。鲍曼的壁画。范金古:鲍曼在书中提供了一些解决方案,包括他建议的一些解决方案,例如用工艺道德取代劳动力。伦理是非常浪漫甚至是乌托邦的,在现实中很难实现。既然现代生活的舒适度是建立在资本基础上的,那么谈论个人舒适度就不可能不考虑资本的逻辑。关于感到无助,我想坦白地说,大多数读鲍曼的人都不是没有选择的“牛”。那些在网上自嘲“牛马”的人,大多数都是北京上海写字楼里的“资产阶级”。他们有一条出路,但他们别无选择。真正生活在贫困线边缘的人,经不起自嘲社交平台上的es。今天的痛苦往往来自于“想要和想要”。与其试图预测或与时代对抗,不如让被困在大工厂里的人们认真思考是否真的没有出路,是否只能在这里得到自己想要的东西。这就像加缪的问题:为什么不自杀?如果你没有选择死亡,那么支撑你活着的魅力是什么?这就是症结所在。作者/李永波 编辑/罗东公子 校对/薛景宁